ハンギリ出し 錦江湾奥の干拓

霧島市に「小村新田のハンギリ出し」という市の無形文化財に指定されている行事がある。

指定理由には「江戸時代末期に小村新田を干拓した際、護岸や用水等のために潮だまりが造られた。水の管理のために水守りを置き、給料代わりに漁業権が与えられた。水守りなどが日を決めて許可書を発行し、エッナを獲らせたことが起源とされる。盆の精進落しとして行われる行事は希少で、地域の歴史と文化を伝えている。」というようなことが記されている。

ハンギリ出しというのは、ビク(魚籠)としてハンギリという底の浅い馬の飼葉桶を潮だまりに浮かべ、孟宗竹の上に板を敷いたイカダに人が乗り、投げ網でエッナ(ボラの子ども)などの魚を獲る漁のことを言う。

今年も、盆明けの8月16日、国分広瀬の干拓潮遊池(潮だまり)でこの行事が催され、9台のハンギリが登場した。

不安定なイカダに乗っての投げ網で、バランスを失い池に落ちてしまう乗り手もいたが、ベテランの網は、池面にきれいな弧を描き、そのたびに大勢集まった見物人から歓声が上がっていた。

小村新田は江戸期の干拓である。干拓面積は120町歩。相当の難工事で、薩摩藩は、岩永三五郎に工事を担当させたが、潮止め工事に2度失敗し、3度目にしてやっと完成したと記録されている。

潮止め護岸工事のための石材は、神造島から運んだそうである。

神造島は、隼人の海岸の向かい側にある岩山の島で、岩は加工のしやすい柱状節理である。また、国分・隼人の海岸とは指呼の距離で、船で容易に運べるという利点がある。こうしたことから、この石材が使われたのではないかと思われる。

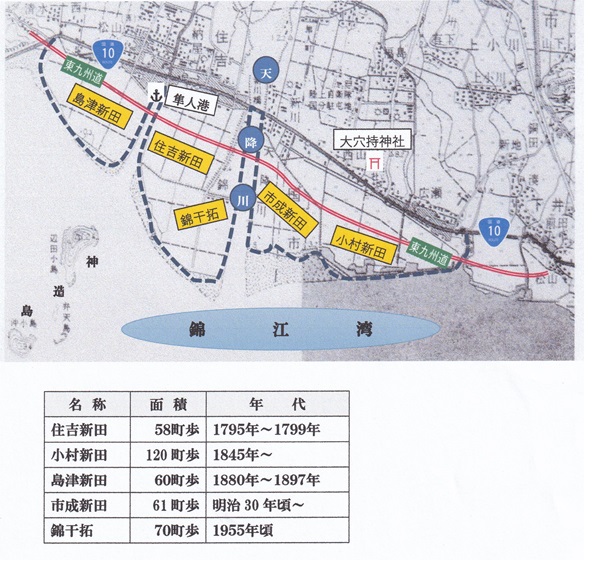

ところで、錦江湾奥の国分・隼人地区の海岸では、江戸期以降、小村新田だけでなく、次のように300町歩余りにの干拓がなされた。

海岸部の埋め立てによる開墾では、外洋からの波を防ぐ防波堤と塩害の防止が鍵となる。そのため干拓地に設けられたのが、潮だまりである。

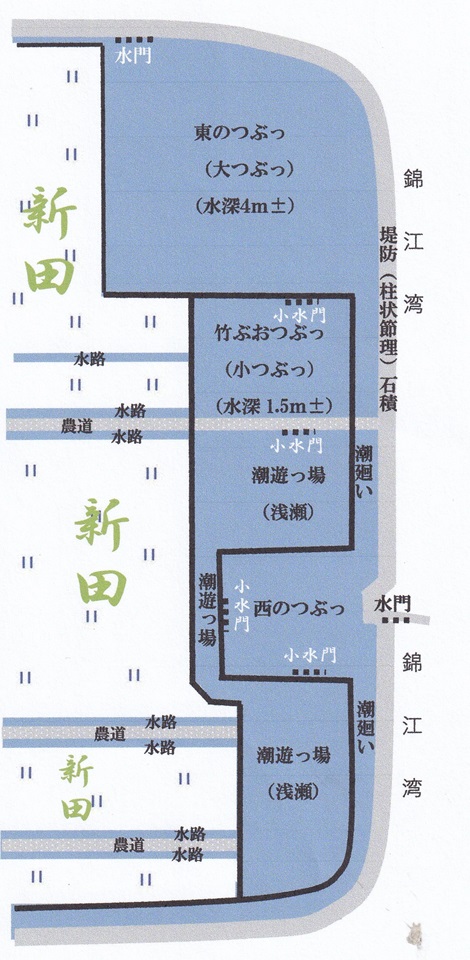

現在、これらの干拓地の海岸には、高さ約6.5m、長さ約10kmの長大な堤防が築かれ、波と潮の害を防いでいる。この工事により、かつての護岸などは撤去されたため、当時どのようにして波と塩害を防いでいたのか見ることはできない。次の図は、父が島津新田の水守りをしていたという冨田さんの記憶を基に描かれたものである。

冨田さんによると

島津新田では、満潮時には東西の水門が閉じて潮水の流入を防ぎ、なおも浸水した分は堤防内面に沿って側溝(潮廻り)が約10m幅に全堤防に築かれていた。更に側溝の内面には、小水門が4ケ所あって、潮水の流入と上流からの排水の調整池(潮遊場)が設けられ、水田の塩害が防止されるようになっていた。そして、干潮で潮が動くと同時に水門が開き,淡海水混ざり合って外海に流れ出し、干潟が形成された。

魚遊っ場(通称「つぶっ」)は、多くの魚が取り残されて格好の漁場だった。

以前は、潮だまりの維持管理を無償で行う水守りに「つぶっ」で漁をできる特権が与えられていた。

旧8月16日の精進落しには、水守りを中心に「つぶっ」で孟宗竹二本に牛馬の飼料桶を乗せ、戸板に乗って大形投げ網で漁をし、獲れたボラなどの背ごしを酒の肴にして舌鼓をうつ「はんぎり出し」が近在近郷の人達の楽しみだった。

現在、島津新田では「ハンギリ出し」は行われていない。しかし、冨田さんの話から、当時の技術に感心するとともに、①イカダの板が戸板だったこと ②「つぶっ」ではかねては水守りが漁をしていたが、旧8月16日の精進落しの時は、近在近郷の人達にも獲れた魚がふるまわれ「おでばい」(花見などの行楽)のようなものだったということも分かった。多分、これは小村新田でも錦干拓でも同じだったのではなかろうかと思う。

8月17日の南日本新聞には「県内無形文化財15%休止」という記事が一面トップで掲載されていた。文化財に指定されていない伝統行事となるとさらに多いことだろう。

伝統行事は、地域文化の要であり、故郷としての拠り所でもあると思う。農家の減少や行事の担い手不足、地域環境の変化など隘路は多いだろうが、何とか残して欲しい。